Autorità pubbliche

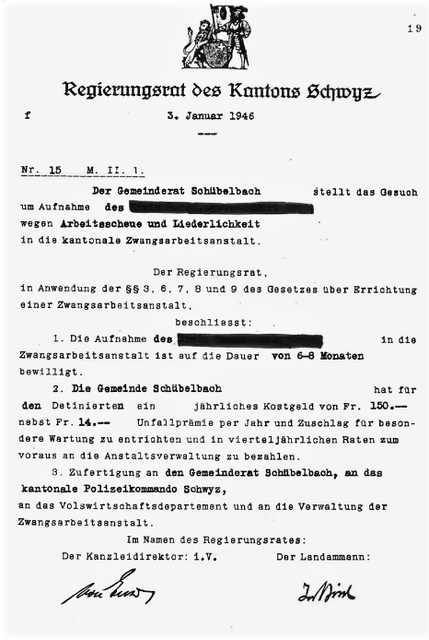

Le misure coercitive a scopo assistenziale venivano decise dai servizi dello Stato. Per ridurne i costi potevano delegare queste misure a istituzioni private o religiose. Per diverso tempo, questi servizi accordarono molto poca importanza ai bisogni degli individui. Accadeva che venissero messi sotto tutela per diverse generazioni.

Una pratica favorevole all’arbitrario

Le procedure applicabili alle misure coercitive non erano regolamentate e ancor meno armonizzate: un grande potere era quindi lasciato alle persone che erano responsabili presso i servizi dello Stato e gli istituti privati o religiosi.

Chiunque rifiutasse di sottomettersi o si fosse messo in fuga rischiava d’essere trasferito altrove, di vedersi prolungare le misure o di subire un attacco alla propria libertà di procreare. Le persone coinvolte in misure coercitive, così come le loro famiglie, erano raramente informate sulle procedure, sui possibili ricorsi e sulla durata delle misure. Di conseguenza, gli era molto difficile ricorrere contro le decisioni delle autorità...

Il potere dei dossier

La lettura degli atti dimostra come le autorità giudicavano gli individui di cui consideravano che deviassero dal «dritto cammino», come decidevano della loro sorte e come aggravavano la loro stigmatizzazione.

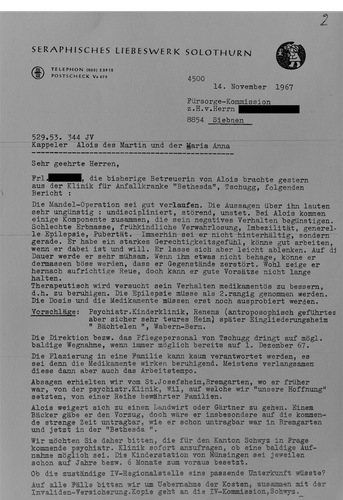

L’Opera «Seraphische Liebeswerk» di Soletta collocava bambini e giovani cattolici, li dava in adozione, sorvegliava istituti e case di cura e gestiva lei stessa degli istituti. Alois Kappeler è stato collocato in più di 30 luoghi differenti. Questo estratto del 1967 di una lettera dell’Opera «Seraphische Liebeswerk» alla Commissione di assistenza abbonda di giudizi negativi nei suoi riguardi: «patrimonio genetico deficiente», «stato di abbandono in tenera età» o ancora «imbecillità».

Questi giudizi di valore denigranti appaiono sovente negli atti di bambini, adolescenti e adulti. Sono emanati da una vasta gamma di attori sociali: funzionari, ecclesiastici, psichiatri, assistenti sociali e impiegati di istituzioni private o religiose. Queste valutazioni avevano un ruolo determinante nel percorso di vita di queste persone, proprio perché influenzavano fortemente la maniera in cui successivamente venivano giudicate. Le biografie amministrative esprimevano il punto di vista delle autorità dell’epoca e non avevano alcun legame con il vissuto delle persone su cui scrivevano.

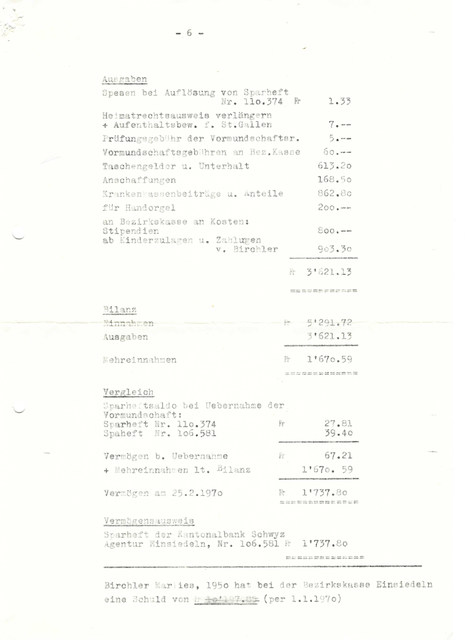

Chi finanziava queste misure?

La persona collocata o internata doveva lei stessa, o i suoi parenti, prenderne a carico i costi, se ne avevano i mezzi, in virtù del principio della sussidiarietà. Le autorità spesso optavano per soluzioni a basso costo che facevano tutto tranne aiutare la persona a uscirne.

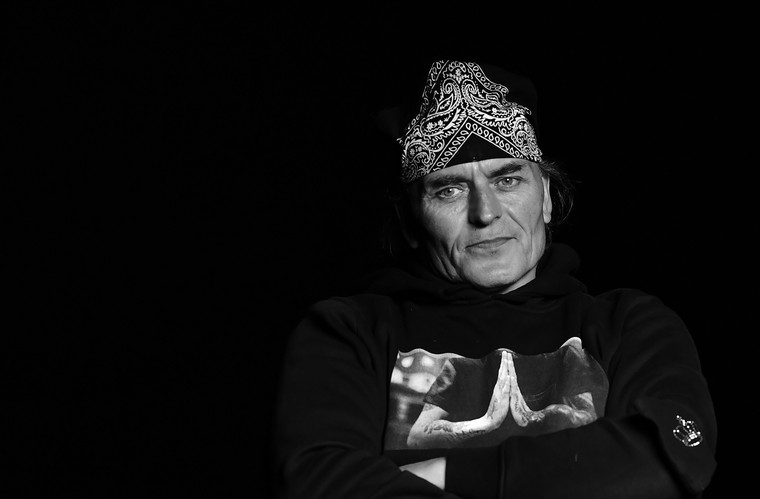

Prendiamo la parola in questo film

Una pratica favorevole all’arbitrario

Le procedure applicabili alle misure coercitive non erano regolamentate e ancor meno armonizzate: un grande potere era quindi lasciato alle persone che erano responsabili presso i servizi dello Stato e gli istituti privati o religiosi.

Chiunque rifiutasse di sottomettersi o si fosse messo in fuga rischiava d’essere trasferito altrove, di vedersi prolungare le misure o di subire un attacco alla propria libertà di procreare. Le persone coinvolte in misure coercitive, così come le loro famiglie, erano raramente informate sulle procedure, sui possibili ricorsi e sulla durata delle misure. Di conseguenza, gli era molto difficile ricorrere contro le decisioni delle autorità...

L’opacità delle istituzioni responsabili – una rete di attori pubblici, privati e religiosi

Le autorità potevano ordinare delle misure coercitive in base al diritto amministrativo cantonale o del diritto civile e penale federale. I Cantoni erano responsabili dell’applicazione di queste misure, ma venivano finanziati dai Comuni di origine (fino al 1978). Spesso accadeva anche che delle misure fossero adottate senza decisioni da parte delle autorità pubbliche, soprattutto in merito a collocamenti di bambini e adolescenti. Se una mamma nubile, per esempio, per evitare la povertà o il disonore confidava suo figlio a un’organizzazione privata o religiosa, accadeva che in seguito suo figlio venisse collocato presso una famiglia affidataria o veniva dato in adozione.

Le istituzioni private o religiose non avevano unicamente la funzione di collocare dei bambini, ma gestivano pure numerosi istituti svizzeri ed esercitavano compiti di sorveglianza. Insieme alle autorità formavano quindi una rete istituzionale densa.

Le persone sottoposte a delle misure coercitive non avevano alcun mezzo per difendersi contro le decisioni delle autorità – decisioni che potevano scombussolare le loro vite. Erano impotenti di fronte a un mosaico legislativo opaco, a procedure e pratiche che variavano da una regione all’altra o da un Cantone all’altro.

Le leggi non proteggevano sufficientemente la libertà individuale delle persone collocate o internate e lasciavano un grande margine di manovra alle autorità: il diritto a una procedura equa, nei fatti, non era garantita; nella maggior parte dei casi non era prevista alcuna possibilità di ricorso e se una persona avesse comunque tentato di opporsi a una decisione, le sue possibilità di riuscita sarebbero state minime. Le persone oggetto di misure coercitive erano deviate non soltanto dalle procedure amministrative fievoli, ma anche da una rete opaca di istituzioni pubbliche e private. In queste condizioni, per queste persone e per le loro famiglie, era difficile sapere chi intervenisse nella loro vita e in quale qualità.

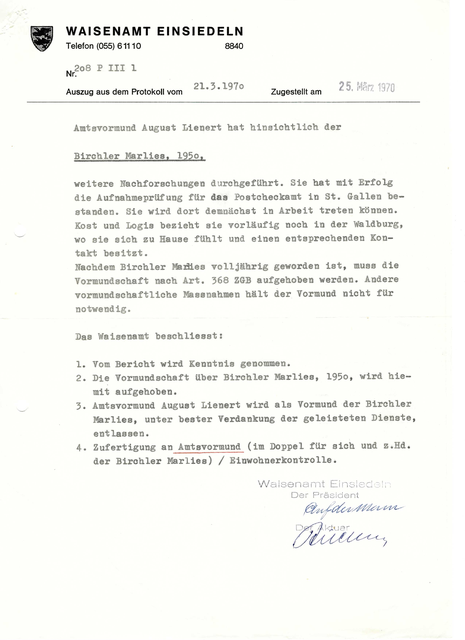

Le persone prese di mira da misure coercitive avevano dei rari contatti con i loro curatori/curatrici o tutori/tutrici, soprattutto quelli d’ufficio, poiché erano sovraccarichi: spesso dovevano occuparsi di più di 200 bambini. Per le persone collocate o internate, questa situazione rinforzava l’impressione di essere dei semplici oggetti da amministrare.

Allestimento dei dossier e stigmatizzazione

L’allestimento dei dossier era uno degli strumenti della messa sotto tutela. Contenenti diverse informazioni sulle persone, facevano il giro dei servizi di riferimento (per esempio tra tutori/tutrici, servizi sociali e foyer). Per far sì che le persone direttamente interessate da queste pratiche potessero aver il diritto di consultare i loro atti, si è dovuto attendere questi ultimi anni – sebbene si trattasse di uno strumento decisivo che spesso aveva un ruolo determinante nelle diverse fasi primordiali dell’esistenza di queste persone. La mancanza di trasparenza nella gestione dei dossier rendeva ancora più ineguali i rapporti di potere tra autorità e persone sottoposte a misure coercitive.

I dossier contenevano non soltanto fatti «oggettivi» unicamente presunti, ma anche dei giudizi di ordine morale: persone «moralmente depravate», «reattive» o ancora «in grave stato di abbandono». Questi giudizi, ripetuti e ripresi senza essere messi in discussione, col tempo si consolidavano. Di conseguenza le persone erano precedute dalla loro reputazione contenuta negli atti. Spesso la stigmatizzazione che ne risultava le accompagnava tutta la vita. Non era neanche raro che i loro figli ne ereditassero: i giudizi svalorizzanti espressi sui genitori erano sovente ricalcati sui figli, così da giustificare le misure coercitive nei confronti della generazione successiva.

Il vissuto di una persona in genere non coincideva con le valutazioni contenute nei suoi atti. Le persone che hanno subito queste misure adesso hanno la possibilità di aggiungervi il loro punto di vista, inserendo degli aspetti rettificanti, sempre che il dossier in questione esista ancora.