Il salto nel vuoto

Le persone collocate o internate contro la loro volontà erano essenzialmente impreparate alla vita al di fuori dell'istituto. Per molto tempo, sono state raramente aiutate nella loro transizione verso una vita indipendente. E ancora oggi, l'assistenza che ricevono rimane insufficiente.

Una perenne spada di Damocle sulla felicità

Gli internati o collocati avevano pochissime possibilità di influenzare la fine della misura coercitiva.

La fine della misura coercitiva in genere si concludeva al raggiungimento della maggiore età (fissata a 20 anni fino al 1996). Tuttavia, il fatto di diventare maggiorenne non sempre segnava la fine degli interventi delle autorità. In effetti chi non conduceva una vita «dignitosa», nei termini voluti da queste autorità, rischiava di essere sottoposto a nuove misure. Inoltre, le persone che venivano rilasciate raramente ricevevano prestazioni di sostegno dignitose e il percorso verso una vita indipendente era spesso tortuoso. Tanto che alcuni, non riuscendo a superare il loro vissuto, sceglievano il suicidio...

Quando un sostegno fa tutta la differenza

Coloro che aiutano altre persone senza giudicare il loro passato, possono riorientare il resto della loro esistenza. Grazie ad essi, alcuni internati hanno trovato il sostegno di cui avevano bisogno per avere successo nella loro vita.

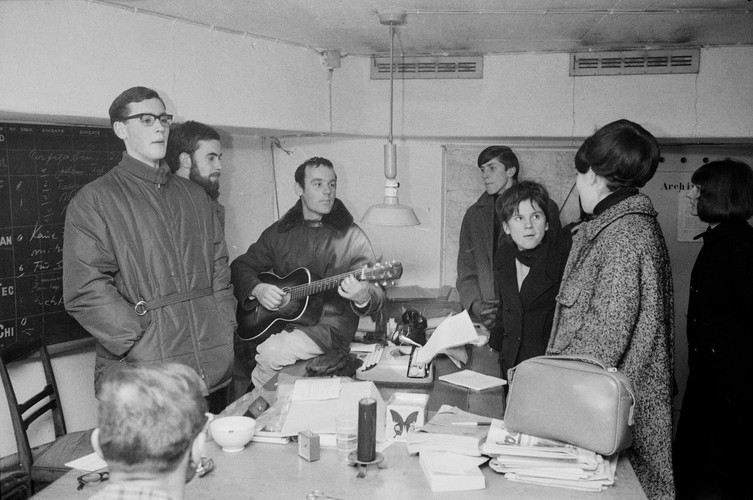

Nel rigido inverno del 1963 (l'ultima volta che il lago di Zurigo si gelò), il pastore Ernst Sieber allestì un rifugio di fortuna in un ex bunker per ospitare i senzatetto. Fotografo: Jules Vogt

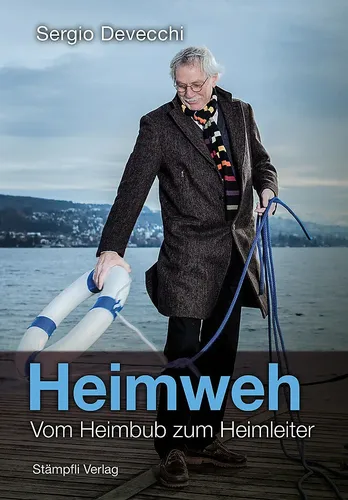

Il pastore zurighese Ernst Sieber negli anni '60 cominciò a prendersi cura di persone emarginate. Questo «lavoratore di strada» e «pastore dei senzatetto» fondò il «Christuszentrum», una comunità per giovani in difficoltà, molti dei quali cresciuti in istituti. Nominarono la loro nuova casa «Schopf» («rifugio»). Mario Delfino ne fu il primo abitante.

La mancanza di preparazione alla vita, un problema ancora attuale

La mancanza di sostegno fornito a coloro che vengono collocati o internati, affinché possano condurre la propria vita al di fuori dell'istituto, rimane un problema.

Oggi si diventa maggiorenni a 18 anni: a questa età i giovani cresciuti in foyer o in famiglie affidatarie cessano di essere sostenuti dallo Stato. Diventando adulti, acquisiscono diritti ma anche doveri. Da un giorno all'altro devono affrontare nuove responsabilità: casa, lavoro, denaro; improvvisamente devono gestire tutto. Un'associazione di giovani adulti non cresciuti nella famiglia d'origine ha creato una rete di sostegno («Care Leaver») per sostenerli in questa fase cruciale.

Prendiamo parola in questo film

Una perenne spada di Damocle sulla felicità

Gli internati o collocati avevano pochissime possibilità di influenzare la fine della misura coercitiva.

La fine della misura coercitiva in genere si concludeva al raggiungimento della maggiore età (fissata a 20 anni fino al 1996). Tuttavia, il fatto di diventare maggiorenne non sempre segnava la fine degli interventi delle autorità. In effetti chi non conduceva una vita «dignitosa», nei termini voluti da queste autorità, rischiava di essere sottoposto a nuove misure. Inoltre, le persone che venivano rilasciate raramente ricevevano prestazioni di sostegno dignitose e il percorso verso una vita indipendente era spesso tortuoso. Tanto che alcuni, non riuscendo a superare il loro vissuto, sceglievano il suicidio...

Il rilascio in libertà

Il percorso verso una vita indipendente dipendeva dal parere di alcuni referenti: negli istituti il direttore, il «Padre-direttore», o la Madre superiora avevano ampi poteri per influenzare la data di rilascio e le sue eventuali condizioni. È infatti sulle loro valutazioni e su quelle psichiatriche che i servizi di collocamento e i tutori basavano la loro decisione su una possibile dimissione.

Queste valutazioni consistevano soprattutto nel decretare se, dal suo inserimento, l’internato avesse fatto «progressi» e se fosse riuscito nella sua messa alla prova. In altre parole: se si fosse sottomesso al regime di vita imposto dall'istituto. La direzione degli istituti e delle strutture aveva quindi un potere molto esteso. Alcune organizzazioni private si rassicuravano anche il diritto di decidere il destino dei bambini e dei giovani in affidamento: spingevano i genitori a firmare un accordo di cessione, offrendosi in cambio di pagare le spese di alloggio dei bambini.

La definizione approssimativa dei criteri per il rilascio favoriva decisioni arbitrarie. Solo nel dopoguerra, il potere dei direttori degli istituti venne limitato e per la valutazione degli internati si cominciò a far appello a delle commissioni.

Uscire dall'istituto sovente non era sinonimo di libertà assoluta, visto che molti ex internati venivano messi sotto «patrocinio»: erano sorvegliati e seguiti. In molti Cantoni era un funzionario/a ad assumersi questo compito. Il patrocinio era quindi un intervento a cavallo tra il sostegno dell'ex internato e la sorveglianza a cui era sottoposto al fine di costringerlo a vivere secondo le norme vigenti nella società. In caso di valutazione negativa, rischiava di essere di nuovo internato.

Farsi un posto nella società

Accadeva sovente che agli internati venisse detto che la loro misura era stata revocata e che avrebbero lasciato l'istituto il giorno stesso. Da un giorno all'altro, venivano lasciati a loro stessi e dovevano iniziare a prendere tutte le decisioni sulla loro vita da soli, dopo anni in cui erano sottomessi al volere altrui. Durante il loro internamento, non venivano preparati ad affrontare le difficoltà della vita di tutti i giorni. Senza contare che spesso il giorno del loro rilascio non possedevano nulla: nessun contatto della loro famiglia d'origine, nessun sostentamento, nessuna casa, nessun amico, nessun lavoro, nessuna prospettiva. Il tema rimane attuale, come lo dimostrano i dibattiti sulla situazione dei giovani adulti che hanno trascorso l'infanzia in istituti o in famiglie affidatarie.

Molte di queste persone hanno dovuto lottare molti anni per trovare un posto nella società. Soffrivano di un forte senso di rigetto e di non appartenenza alla società. Spesso non avevano più legami con l’esterno e faticavano a instaurare nuove relazioni. La paura di essere stigmatizzate e rifiutate a causa del loro passato ha portato molte di esse a non parlarne. Un numero significativo si è rifugiato nella droga e nell'alcol, ha iniziato a vivere per strada e si è di nuovo ritrovato nel mirino delle autorità pubbliche. Altri hanno scelto il suicidio.

Quando si lasciava l'istituto era importante disporre di una rete di contatti. Alcuni potevano contare sul sostegno dei genitori o di altri parenti, che li accoglievano nelle loro dimore e gli trovavano un primo lavoro. Altri hanno fatto conoscenze positive o hanno trovato un assistente sociale o un datore di lavoro che li ha aiutati nel seguito della loro vita. Questo è il modo in cui molti di loro sono riusciti a emanciparsi. In questo processo che spesso durava decenni, due elementi sono cruciali: essere stati riconosciuti come individui dotati di capacità ed essersi visti offrire un'opportunità di reintegrazione.