Rimozione

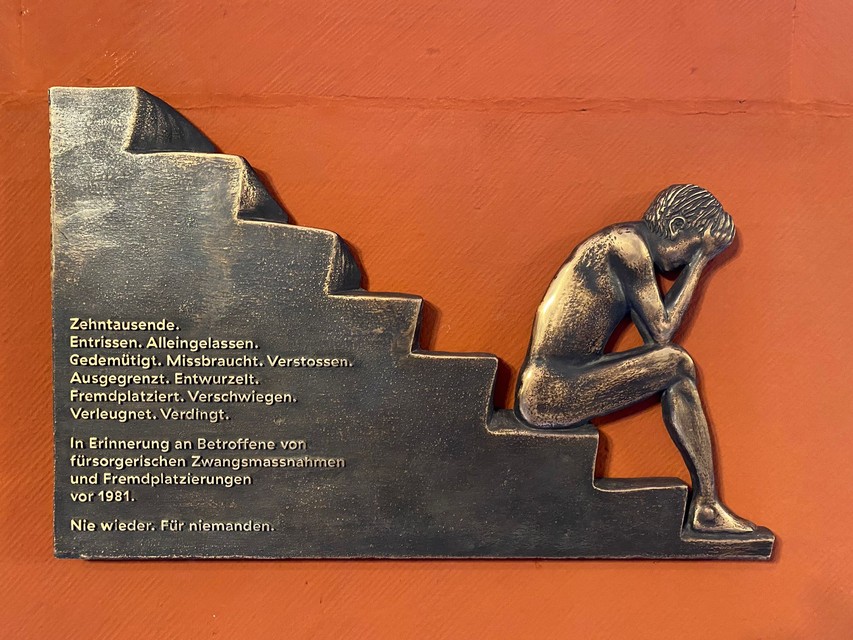

Ci vuole coraggio per parlare di vissuti dolorosi ed esperienze traumatiche. Per questo motivo molte persone oggetto di misure coercitive hanno rimosso il loro passato. Per molto tempo, anche la società ha ignorato il destino delle persone collocate o internate di forza. Il processo di riconoscimento che la Svizzera ha intrapreso per porre rimedio all'ingiustizia commessa è doloroso, sia per le persone colpite sia per la società.

La fine del silenzio

Da tempo ormai si levano voci per denunciare le misure coercitive a scopo assistenziale o l'affidamento coatto di minori. Tuttavia, non sono state ascoltate e per un lungo periodo non è cambiato nulla o quasi.

Le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti di bambini erano strumenti della politica sociale e familiare svizzera. Si basavano su un arsenale di disposizioni legislative e servivano a soddisfare il bisogno di sicurezza della società. Oggi è difficile capire il motivo per il quale le leggi applicate fossero così severe e tenessero così poco conto dei bisogni degli individui...

Un lavoro sulla memoria atteso da tempo

Si è dovuto ritornare più volte sull’obiettivo, ma ora è ormai cosa fatta: in Svizzera da qualche anno le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti forzati hanno trovato voce nei media, e se ne interessano anche la politica, la società, gli ambienti culturali e scientifici. Le voci delle persone che hanno subito misure coercitive sono state fin dall'inizio l'elemento chiave di questo processo. Altri Paesi come il Canada, l'Australia, la Germania, l'Austria, la Svezia, la Norvegia e il Belgio, hanno lanciato iniziative per rimediare all'ingiustizia commessa molto tempo prima della Svizzera.

Tutta la Svizzera è stata complice. Tutta?

No, c'erano delle eccezioni. Se le misure coercitive a scopo assistenziale sono durate così a lungo, è dovuto al fatto che la società le ha approvate: sia la popolazione, sia i politici così come le direzioni delle strutture. Nonostante tutto, si sono sempre levate voci contro queste pratiche. Una di queste è quella di Carl Albert Loosli.

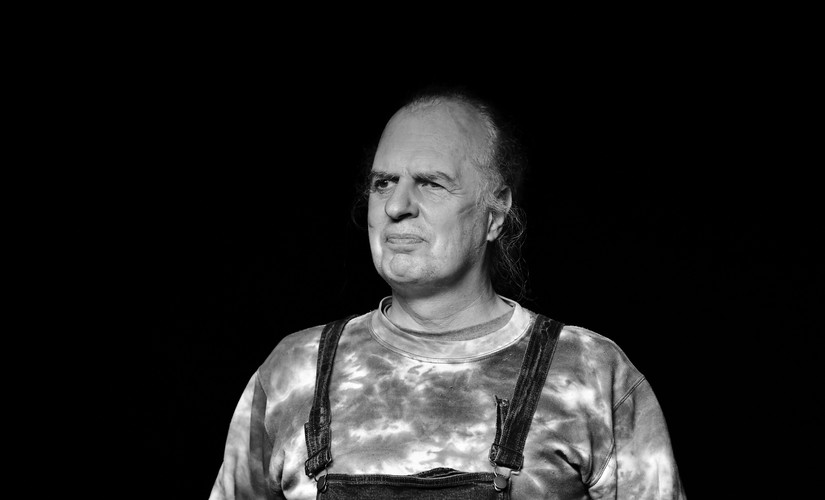

Carl Albert Loosli (data e fotografo sconosciuti)

Il poeta e scrittore bernese Carl Albert Loosli è stato uno dei primi a denunciare con vitalità le misure coercitive e le ingiustizie. Ha usato la sua penna appuntita per combattere questa discriminazione e la «giustizia amministrativa».

Prendiamo la parola in questo film

La fine del silenzio

Da tempo ormai si levano voci per denunciare le misure coercitive a scopo assistenziale o l'affidamento coatto di minori. Tuttavia, non sono state ascoltate e per un lungo periodo non è cambiato nulla o quasi.

Le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti di bambini erano strumenti della politica sociale e familiare svizzera. Si basavano su un arsenale di disposizioni legislative e servivano a soddisfare il bisogno di sicurezza della società. Oggi è difficile capire il motivo per il quale le leggi applicate fossero così severe e tenessero così poco conto dei bisogni degli individui...

Lotta tra rimozione ed elaborazione del passato

Molte persone oggetto di collocamenti forzati e di misure coercitive a scopo assistenziale sono state profondamente traumatizzate da quanto hanno subito durante la permanenza negli istituti. Una volta rilasciate, rimangono spesso in silenzio per molto tempo. Quando giungono a parlare del loro vissuto, di solito non rivelano tutto e si confidano solo con parenti e amici più stretti. La vergogna o la paura di essere nuovamente stigmatizzate le spinge a reprimere il passato: vorrebbero poter dimenticare il loro vissuto e voltare pagina.

Ci vuole coraggio per abbattere il muro del silenzio e affrontare il proprio passato. L'aiuto di parenti, amici o esperti può aiutare a fare il passo. Le persone che decidono di cercare informazioni sulla loro origine o sui motivi delle misure coercitive spesso consultano gli archivi. Per molte di esse la lettura dei propri atti è uno shock: possono sentirsi destabilizzate non solo dalle osservazioni offensive delle autorità o degli psichiatri, ma anche dalle parole diffamatorie e dalle denunce dell’ambiente circostante.

Le persone che parlano pubblicamente della loro storia incoraggiano a uscire dal silenzio: liberano la parola. Devono rendere visibile il tema delle misure coercitive e dell'infanzia rubata, di modo che possa aver luogo un dibattito pubblico sull'ingiustizia che hanno subito.

Il percorso di elaborazione della memoria in Svizzera

In Svizzera la società ha semplicemente accettato, per decenni, il destino dei bambini collocati e delle persone internate. Molto presto ci sono state voci che si sono levate per denunciare queste pratiche, tra le quali quelle di personalità come Jeremias Gotthelf, Carl Albert Loosli o Peter Surava. Tuttavia, le loro critiche non hanno mai prodotto nulla di più di una breve rimostranza mediatica, di fronte a casi di maltrattamenti molto gravi. La Svizzera liberale e umanitaria rifiutava qualsiasi dibattito su questo tema.

È stato necessario attendere gli anni '70, affinché la visione della società si evolvesse. In seguito, negli anni '80, la Confederazione commissionò uno studio sulle pratiche dell'«Opera dei bambini della strada». Su queste basi, il Consiglio federale si scusò per la prima volta con le persone oggetto di misure coercitive, riconoscendogli anche un risarcimento.

Mentre già negli anni '90 altri Paesi occidentali avevano avviato un lavoro di memoria in merito all'infanzia rubata, in Svizzera si è dovuto attendere un ulteriore decennio: solo dal 2000, i bambini in affidamento e le persone oggetto di misure coercitive hanno potuto finalmente far sentire la loro voce, grazie al sostegno di personalità mediatiche, scientifiche, politiche e culturali.

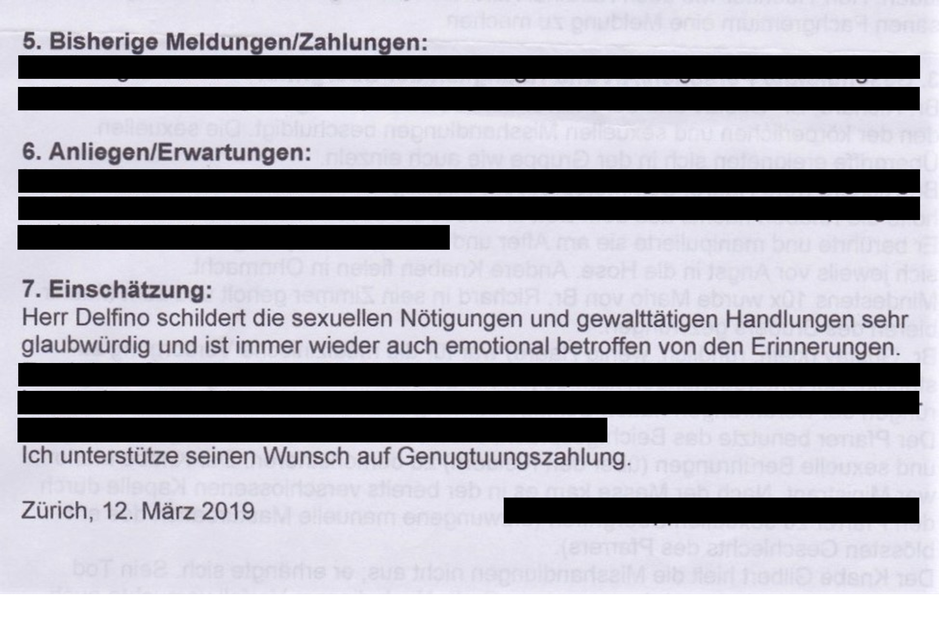

Nel 2010 e nel 2013, il Governo svizzero ha riconosciuto le sofferenze inflitte alle persone che hanno subito misure coercitive e si è scusato nei loro confronti. Nella stessa maniera hanno agito le autorità cantonali, comunali e religiose, nonché i rappresentanti di istituzioni private. Dal 2014 al 2019 una commissione indipendente di esperti ha studiato la pratica dell’internamento amministrativo, su mandato del Consiglio federale. Questo lavoro di memoria da parte di ricercatori continua ancora oggi, nell'ambito di un programma nazionale di ricerca e di studi commissionati da Cantoni, istituzioni e organizzazioni.

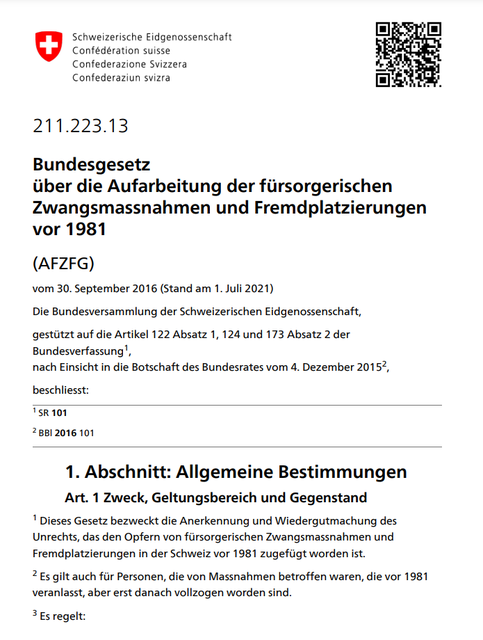

Questo lavoro sulla memoria solleva anche la questione della riparazione. Una legge entrata in vigore nel 2017 prevede il versamento di un cosiddetto contributo di solidarietà di 25'000 franchi svizzeri per ogni persona che ha subito misure coercitive. Alla fine di dicembre 2021, più di 10.000 persone hanno presentato una domanda per ricevere questo indennizzo. Questa compensazione finanziaria consente di rimediare alle ingiustizie commesse? E come si può ancorare definitivamente nella società il lavoro sulla memoria? Le opinioni su questi argomenti divergono. Le aspettative delle autorità amministrative e dei referenti politici non coincidono con le richieste delle persone che hanno subito misure coercitive.