Una vita regolamentata

Negli istituti, strutture e centri di accoglienza, la vita quotidiana era inquadrata da norme chiare. Per molto tempo, si dava più importanza all’educazione collettiva piuttosto che ai bisogni individuali. Il quotidiano era organizzato in funzione del lavoro, anche se certe persone hanno fatto esperienze diverse.

Disciplina e regole

La persona collocata in una struttura o istituto perdeva la sua libertà e doveva sottomettersi all’organizzazione gerarchica e agli orari dettati dalla direzione.

Per mantenere l’ordine e la disciplina, la direzione usava il bastone e la carota – assegnando punizioni e privilegi. Gli internati, oltretutto, dovevano inserirsi nella collettività e capirne le regole tacite...

Oltre 1000 strutture e altri istituti

Le persone erano collocate in famiglie affidatarie o internate in istituti in cui la gestione, il finanziamento e la sorveglianza riveniva ai Cantoni, ai distretti, ai Comuni o a dei particolari, ma sovente anche a delle istanze religiose.

I bisogni individuali man mano presi più in considerazione

A partire dagli anni Sessanta gli stabilimenti presero sempre più in conto i bisogni dei loro internati, un’evoluzione favorita dalla trasformazione della società.

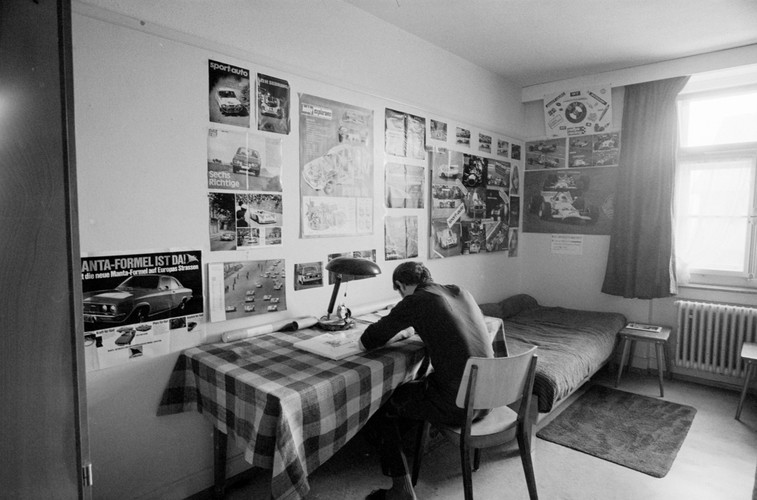

Su questa foto scattata nel 1970, un giovane lavora sulla sua scrivania nella casa di educazione al lavoro d’Uitikon-Waldegg (ZH). Fotografo: Hans Gerber.

Dagli anni ‘60, nei centri per bambini e giovani, i principi educativi iniziarono a evolversi. I corsi di formazione del personale diventavano sempre più specializzati e fondati su basi scientifiche. Gli istituti attribuivano maggiore importanza alla vita privata e ai bisogni individuali degli internati. Abbandonarono le uniformi, permettevano alle ragazze di indossare i pantaloni e trasformarono i dormitori in stanze individuali che i giovani potevano decorare con manifesti. Questo cambiamento di mentalità in atto in quel periodo in parte era disapprovato. Le condizioni di vita negli istituti educativi sono state duramente criticate anche dal movimento Heimkampagne lanciato nei primi anni ‘70.

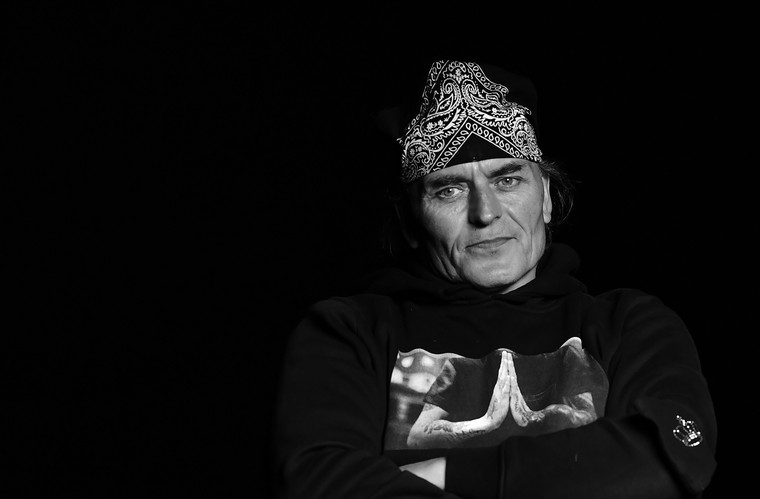

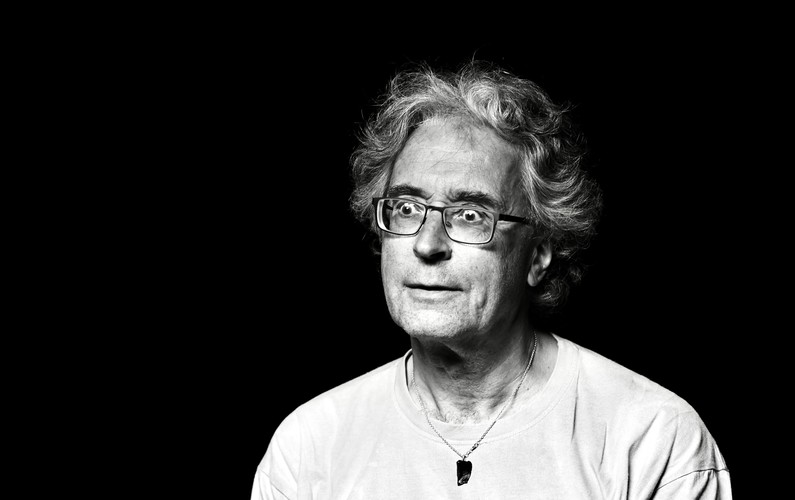

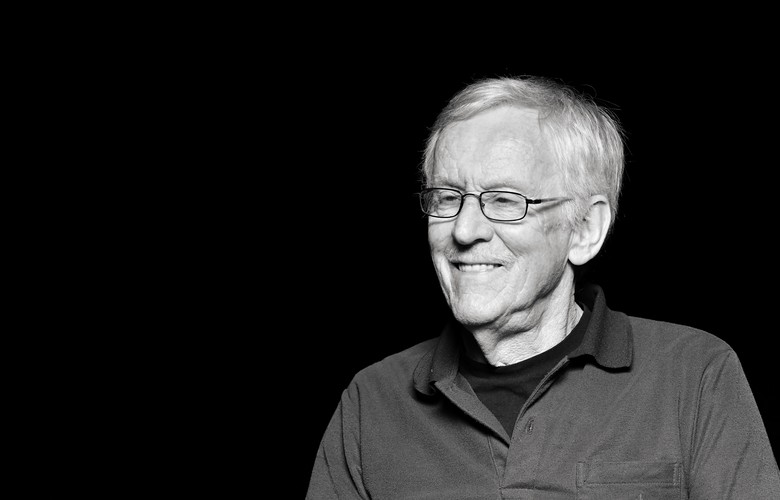

Prendiamo parola in questo film

Disciplina e regole

La persona collocata in una struttura o istituto perdeva la sua libertà e doveva sottomettersi all’organizzazione gerarchica e agli orari dettati dalla direzione.

Per mantenere l’ordine e la disciplina, la direzione usava il bastone e la carota – assegnando punizioni e privilegi. Gli internati, oltretutto, dovevano inserirsi nella collettività e capirne le regole tacite...

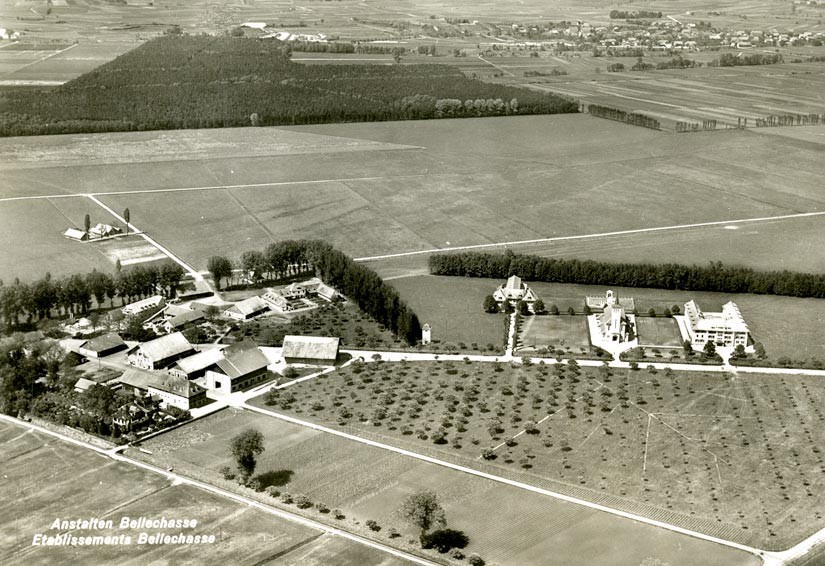

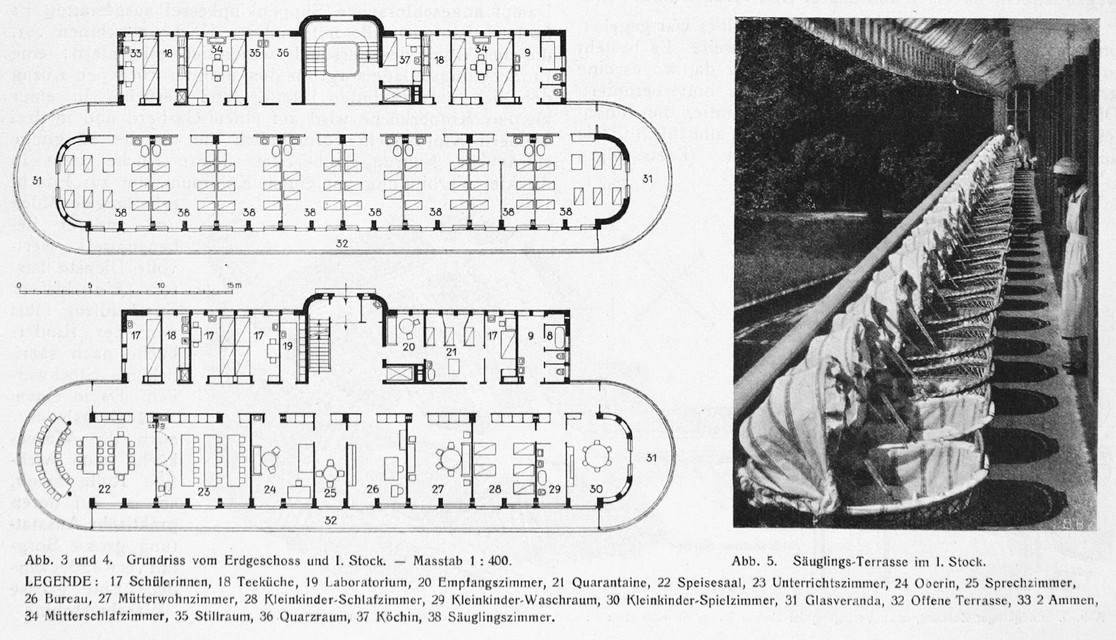

Il paesaggio istituzionale svizzero

Tra il XIX e il XX secolo, in Svizzera s’instaurò un intero paesaggio istituzionale con una grande varietà di istituti. Un buon migliaio di strutture di tutte le taglie e con obiettivi di diversa sorta ricoprivano l’insieme del Paese. Le loro designazioni, che riflettevano la mentalità di ciascuna epoca, cambiarono nel corso dei decenni. Troviamo per esempio le case per i poveri e per gli orfani, gli stabilimenti per gli alcolizzati, gli istituti per bambini e giovani, delle case di correzione, dei foyer madre-figli, delle cliniche psichiatriche e delle case di lavoro.

Questi istituti potevano dipendere sia da enti pubblici sia da organizzazioni private o d’ordine religioso. Alcune erano di tipo generaliste, come la struttura di Bellechasse nel Comune friborghese di Sugiez, che accoglieva condannati/e, così come uomini e donne internati su decisione amministrativa.

Numerosi altri istituti specializzati, come il centro d’osservazione cattolica di Oberziel nel Canton San Gallo, facevano valutazioni psichiatriche e raccomandazioni di misure coercitive. Le istituzioni responsabili del collocamento avevano quindi l’imbarazzo della scelta. A causa della stretta collaborazione tra attori pubblici, privati e religiosi, i bambini, le donne e gli uomini potevano anche essere trasferiti da un istituto all’altro.

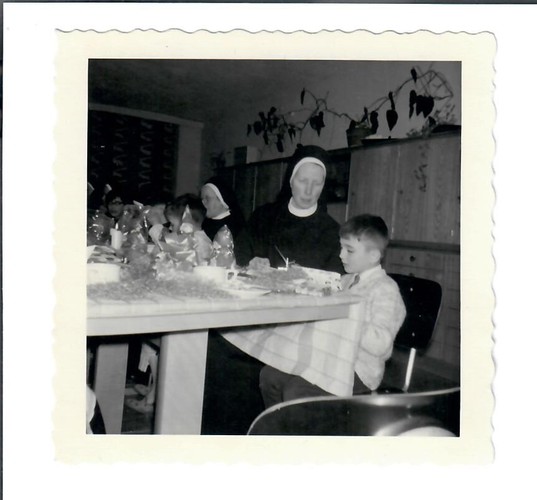

La vita quotidiana in istituto

Le persone erano internate in un istituto corrispondente alla loro confessione, al loro genere, alla loro età e al tipo di provvedimento emesso. La vita quotidiana in istituto dipendeva dall’ente che lo gestiva. Così negli istituti gestiti da congregazioni, l’educazione morale e religiosa aveva la priorità: il quotidiano era ritmato da preghiere, cerimonie e feste religiose.

Indipendentemente dal tipo di istituto, dal momento che vi accedevano, le persone internate perdevano la loro intimità e libertà e dovevano sottomettersi alla struttura gerarchica in vigore. La direzione controllava il mantenimento dell’ordine adottando regole interne e misure disciplinari. Puniva le reazioni di resistenza, come le fughe, e ricompensava la buona condotta concedendo per esempio dei privilegi. Tra le persone internate regnava inoltre una gerarchia e delle regole tacite che rendevano il loro quotidiano ancora più pesante. In numerosi istituti le sigarette erano un mezzo di pagamento clandestino.

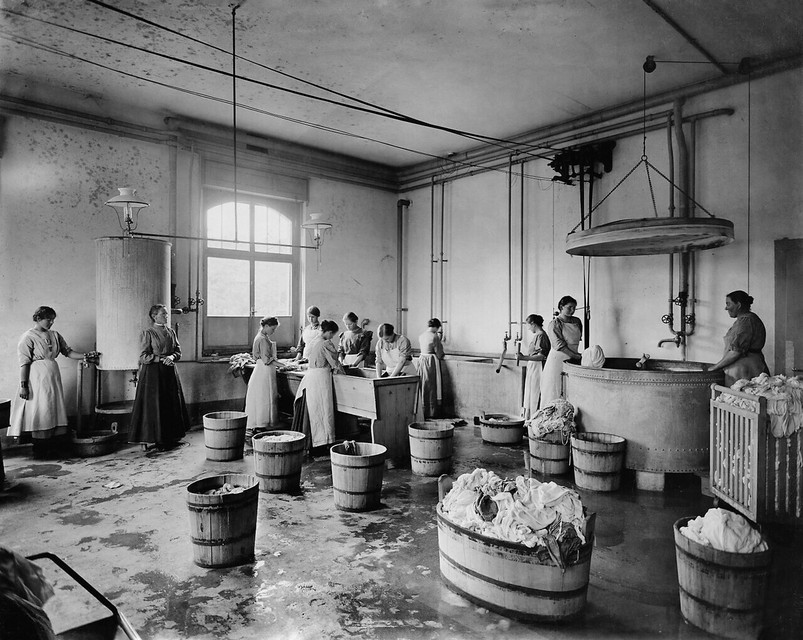

In tutti gli istituti l’impiego del tempo degli internati era strettamente prestabilito e consacrato principalmente al lavoro. Il tempo libero era raro. Il lavoro era uno strumento di disciplina e di ordine che ritmava le giornate. Le mansioni svolte dagli internati contribuivano anche al finanziamento degli istituti. Oltretutto, alle donne venivano assegnate mansioni domestiche, mentre agli uomini attività agricole o impresarie legate all’istituto. Il che consolidava la divisione dei ruoli tra donne e uomini, su volontà della morale borghese che perdurò fino al tardo XX secolo.

Si è dovuto attendere molto tempo per osservare l’emergere di riforme orientate nel frantumare le gerarchie, le strutture e le procedure rigide degli istituti. È unicamente dagli anni Sessanta e Settanta che in effetti la vita quotidiana degli internati migliorò sotto l’influenza di una nuova generazione di professionisti con una formazione riconosciuta. Questi internati hanno così potuto disporre, a poco a poco, di una certa vita privata, grazie per esempio alla ristrutturazione dei locali o a nuove possibilità di svago.