Vita relazionale

L’essere umano è un animale sociale: la nostra vita, il nostro benessere e la nostra visione del mondo dipendono molto dalle nostre relazioni con gli altri.

La fiducia è il fondamento di ogni relazione

Le relazioni con gli altri, elemento essenziale della nostra vita e del nostro vissuto, si basano sulla capacità di fidarsi dell’altro. Gli eventi traumatici vissuti durante l'infanzia minano tuttavia questa prerogativa e quindi minano anche la facoltà di creare relazioni appaganti.

Per sopravvivere e svilupparsi normalmente, ogni bambino ha bisogno di una relazione protettiva e di prossimità con almeno un adulto affidabile – un ruolo solitamente svolto dai genitori o da persone che le rimpiazzano. Queste figure aiutano il bambino a sentirsi appartenere a un sistema sociale, a orientarvisi e a formare legami affettivi stabili. Le persone che in giovane età non hanno l'opportunità di sviluppare questa fiducia e questo tipo di relazione, in seguito avranno generalmente forti difficoltà relazionali...

I nomi, fattore di appartenenza o di esclusione

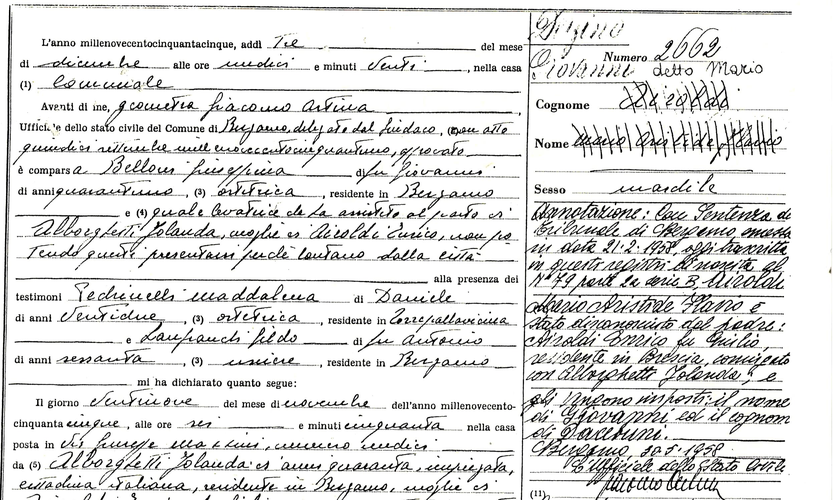

Il nostro nome, la data di nascita e altri dati personali definiscono la nostra identità giuridica. Questo nome, che ci è stato dato da altre persone, appare su vari documenti, o nei nostri dossier di candidatura, ad esempio. Tuttavia, non sempre rispecchia l'identità della persona, soprattutto quando è legata a un vissuto doloroso.

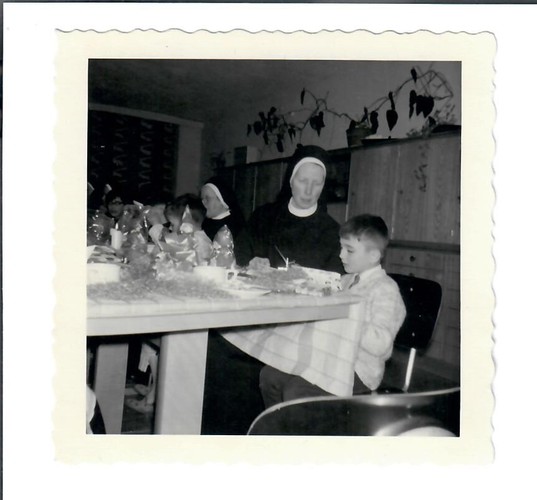

L'estratto dell'atto di nascita di Mario Delfino riporta i vari nomi che gli furono dati da bambino.

Nelle strutture e negli istituti, i residenti non venivano sempre chiamati per nome: spesso gli venivano assegnati dei numeri o gli si rivolgeva solo gridando parolacce. Alcune persone collocate di forza durante la loro vita hanno avuto nomi differenti, poiché spesso le autorità pubbliche o i genitori affidatari gli cambiavano nome. Altre da adulti hanno scelto un nome che rispecchiasse la loro identità. Talvolta le persone oggetto di misure coercitive scoprivano di aver avuto un altro nome solo diversi anni dopo (quelle, per esempio, che sono state adottate). È il caso di Mario Delfino: al suo matrimonio vide per la prima volta il suo certificato di nascita e apprese così i nomi dei suoi genitori biologici, a 35 anni.

Famiglie smembrate e poi riunite: un calvario

Per un bambino collocato o una persona internata su decisione amministrativa era difficile – e talvolta impossibile – mantenere i contatti con la propria famiglia d'origine. In seguito, dopo ormai anni di separazione, spesso era complicato instaurare dei legami.

La sorellastra di Nadine Felix, adottata da bambina, ritrovata nel 2011; ha contattato la stampa. Tages-Anzeiger (2011).

Per molto tempo, le autorità e le istituzioni hanno fatto tutto il possibile per vietare o perlomeno rendere difficili i contatti con la famiglia d’origine. Accadeva che membri di una stessa famiglia venivano ospitati nello stesso centro senza sapere che fossero fratelli o sorelle. Durante diversi anni, la legge non prevedeva la possibilità per i bambini adottati di avere contatti con la loro famiglia biologica; il che ha causato sofferenza – e ne provoca tuttora– a molte persone oggetto di queste misure, ancora alla ricerca delle loro origini. Nadine Felix, ad esempio, ha appreso solo all'età di 14 anni di essere stata adottata da neonata. Nel 2011 una stazione televisiva locale zurighese l'ha contattata, perché la sua sorellastra voleva ritrovarla. Nadine Felix ha così dovuto aspettare fino all'età di 35 anni per conoscere la sua famiglia biologica.

Prendiamo parola in questo film

La fiducia è il fondamento di ogni relazione

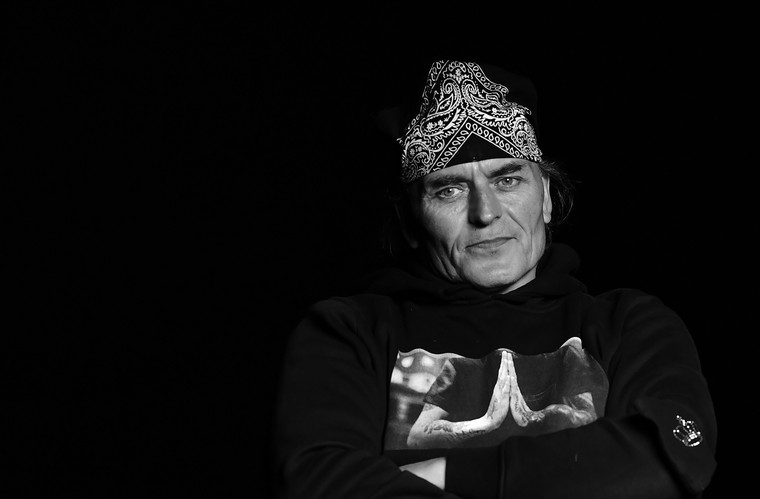

Le relazioni con gli altri, elemento essenziale della nostra vita e del nostro vissuto, si basano sulla capacità di fidarsi dell’altro. Gli eventi traumatici vissuti durante l'infanzia minano tuttavia questa prerogativa e quindi minano anche la facoltà di creare relazioni appaganti.

Per sopravvivere e svilupparsi normalmente, ogni bambino ha bisogno di una relazione protettiva e di prossimità con almeno un adulto affidabile – un ruolo solitamente svolto dai genitori o da persone che le rimpiazzano. Queste figure aiutano il bambino a sentirsi appartenere a un sistema sociale, a orientarvisi e a formare legami affettivi stabili. Le persone che in giovane età non hanno l'opportunità di sviluppare questa fiducia e questo tipo di relazione, in seguito avranno generalmente forti difficoltà relazionali...

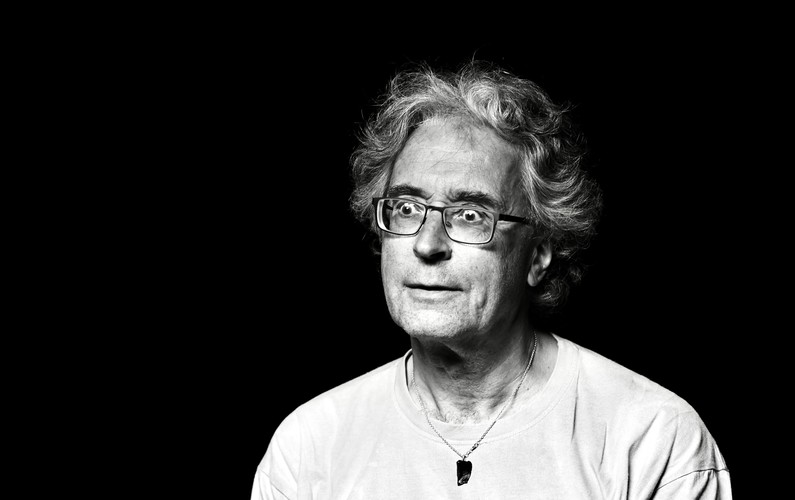

I legami instaurati durante la prima infanzia sono fondamentali per il futuro

Tutti hanno bisogno della stima degli altri per avere una buona autostima. Se una persona riceve questa stima, avrà fiducia in sé stessa e sarà in grado di fidarsi degli altri. Potrà quindi instaurare relazioni di qualità.

La teoria dell'attaccamento, uno dei principali campi della psicologia dello sviluppo del XX secolo, afferma che la capacità di attaccamento e più tardi la capacità di formare relazioni di amicizia, di coppia e genitoriali dipendono non solo dal potenziale relazionale di ciascun bambino, ma anche da un altro fattore: l'instaurazione di un forte legame con un adulto premuroso durante l'infanzia. Quindi i bambini trascurati, maltrattati o abusati dalle figure di riferimento spesso hanno molto più difficoltà a formare relazioni appaganti basate sulla fiducia.

Alcune conseguenze fino a tarda età

Una proporzione estremamente elevata di persone collocate di forza o sottomesse a misure coercitive a scopo assistenziale ha subito già in giovane età situazioni d’abbandono, di svalutazione, di violenza e di abusi. Questo vissuto non è solo difficile da sopportare sul momento. Esso influenza anche lo sviluppo sociale, emotivo e cognitivo e provoca uno stress cronico che può essere misurato. Senza contare che molte di queste persone sono state separate per diversi anni dalle loro famiglie di origine.

Ritornare dalle rispettive famiglie o stabilire relazioni con esse è spesso un'esperienza dolorosa, soprattutto a causa del tabù che incombe sul vissuto delle persone oggetto di misure coercitive. Possono volerci decenni prima che siano in grado di riprendere contatto con genitori e fratelli. Tuttavia, la costituzione dell’identità passa anche attraverso la ricerca delle nostre origini. Sovente le persone oggetto di misure coercitive non dicono nulla in merito alle loro esperienze anche nelle relazioni di coppia, per vergogna, per paura di essere nuovamente stigmatizzate o per proteggere il partner.

Il matrimonio per le donne era spesso un mezzo per sfuggire alla tutela dello Stato, ma aumentava anche il pericolo di ricadere in una situazione di dipendenza e di essere sottoposte a violenze verbali, fisiche e sessuali. Alcune persone oggetto di misure coercitive hanno scelto di non fondare una famiglia per paura che i loro figli si trovassero in una situazione simile alla loro. Una paura in realtà giustificata, dal momento che non sono rare le situazioni in cui dei figli di persone sottoposte a misure coercitive a scopo assistenziale vengano essi stessi collocati.

Le diverse conseguenze delle misure coercitive a scopo assistenziale si manifestano a differenti livelli della vita relazionale. Così i problemi di salute (fisici e psicologici) condizionano fortemente la vita quotidiana, sia sul lavoro sia in famiglia. Questi problemi di salute limitano l'orizzonte professionale, causando interruzioni nell'esercizio di attività lucrative (uno svantaggio che poi penalizza il sistema pensionistico) e portano le persone oggetto di misure coercitive a riscontrare difficoltà finanziarie che a loro volta tolgono le opportunità in termini di alloggio o di tempo libero, ad esempio. Queste limitazioni colpiscono sia le persone oggetto di misure coercitive stesse, sia i loro cari e i loro conoscenti.

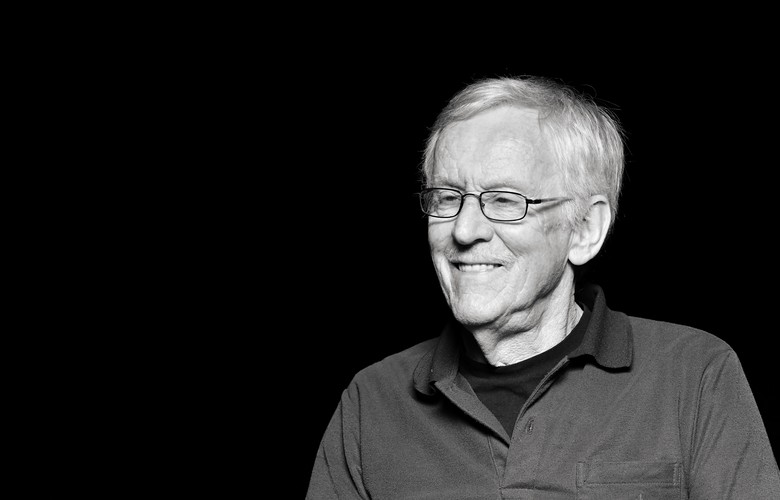

All'opposto, alcune relazioni e configurazioni familiari procurano stabilità alle persone oggetto di misure coercitive. Grazie alle relazioni arricchenti che instaurano con nuove figure di riferimento, possono poi mantenere o riconquistare la loro fiducia relazionale. Quando venivano rilasciate dall'internamento amministrativo o da un centro o quando la loro tutela veniva revocata, molte persone hanno incontrato qualcuno che le ha aiutate. Datori di lavoro o amici, ad esempio, hanno dato loro una spinta preziosa riconoscendo le loro capacità e fidandosi di loro.

I coniugi o i partner in questo contesto svolgono un ruolo speciale. Il fatto di parlare di un vissuto spesso traumatico e delle sue conseguenze permette ai propri cari di comprendere meglio il comportamento e le reazioni della persona che ha subito violenze.